一名为钱参战的俄罗斯士兵 在火海中投降

- 法甲

- 2025-07-28 20:01:04

- 4

去年夏天,米哈伊尔·西姆迪扬金像往常一样坐公交车去上班。在圣彼得堡的街道上,车窗外掠过军队征兵的巨幅广告,上面承诺为愿意承担“真正男子汉工作”的人提供丰厚报酬。

27岁的西姆迪扬金当时在一家仓库担任库存经理,妻子克谢尼娅则在美容院工作,小两口养了一条狗和两只猫。他每月能赚9万卢布(约合8000元人民币),算是一份不错的工作,但家里也背着些债务。

西姆迪扬金一直留意着不断上涨的参军签约奖金。2024年7月,这笔奖金涨到了130万卢布。没过几周,又突破了170万。一天晚上下班回家后,他对克谢尼娅说:“要是涨到200万(约18万人民币),我就去报名。”

而这只用了三天。

2024年,西姆迪扬金与妹妹和侄子在圣彼得堡的一家餐厅

克谢尼娅苦苦哀求他别去,但西姆迪扬金觉得,自己没什么战斗经验,军队应该会安排他在后方服役。

谁知短短三周后,他就被送上了乌克兰前线。他所在的百人突击队里,大多数人不到一个月就非死即伤。“指挥官把我们当成炮灰,”如今沦为战俘的西姆迪扬金说,“他们根本不在乎我们的死活。”

《华尔街日报》对被关押在乌克兰的俄罗斯士兵进行了采访,并查阅了截获的无线电通讯以及士兵们提供的照片和视频。以下便是基于这些材料,对一名普通俄军士兵从战场到战俘营历程的还原。

西姆迪扬金接受采访

“你们是第三突击组”

西姆迪扬金身形瘦长,发际线已经明显后退。他于去年8月报名参军,通过体检后,被通知几天后报到。他告诉妻子和妹妹,几个月后就能回家,到时家里的债务也还清了。

西姆迪扬金选择了“泽尼特”作为自己的军事代号,这是他心爱的家乡球队——圣彼得堡泽尼特队的名字。在俄罗斯第138旅的两个不同营地,他接受了训练,内容包括两周的射击练习和基础急救。拿到之一笔奖金50万卢布(约合4.5万元人民币)后,他立刻汇给了妻子。妻子用这笔钱买了一部iPhone,并付清了一些逾期账单。

2月, 西姆迪扬金在战俘营

2024年9月初,西姆迪扬金被带到了一个毗邻乌克兰边境的小镇。在这里,每天早晚都有卡车满载着挖掘战壕所需的木材和新兵抵达。装甲车和火箭炮驶过时,扬起漫天尘土。

来到小镇的第六天早晨,一位指挥官召集了西姆迪扬金和其他十几个人,告诉他们:“你们是第三突击小队。”他们被派往8公里外、位于乌克兰东北部的沃夫昌斯克。俄军最终目标是乌克兰第二大城市哈尔科夫,沃夫昌斯克是必经之路,当地战事正酣。

西姆迪扬金回忆道,那一天,“我明白自己掉进屎坑里了。”

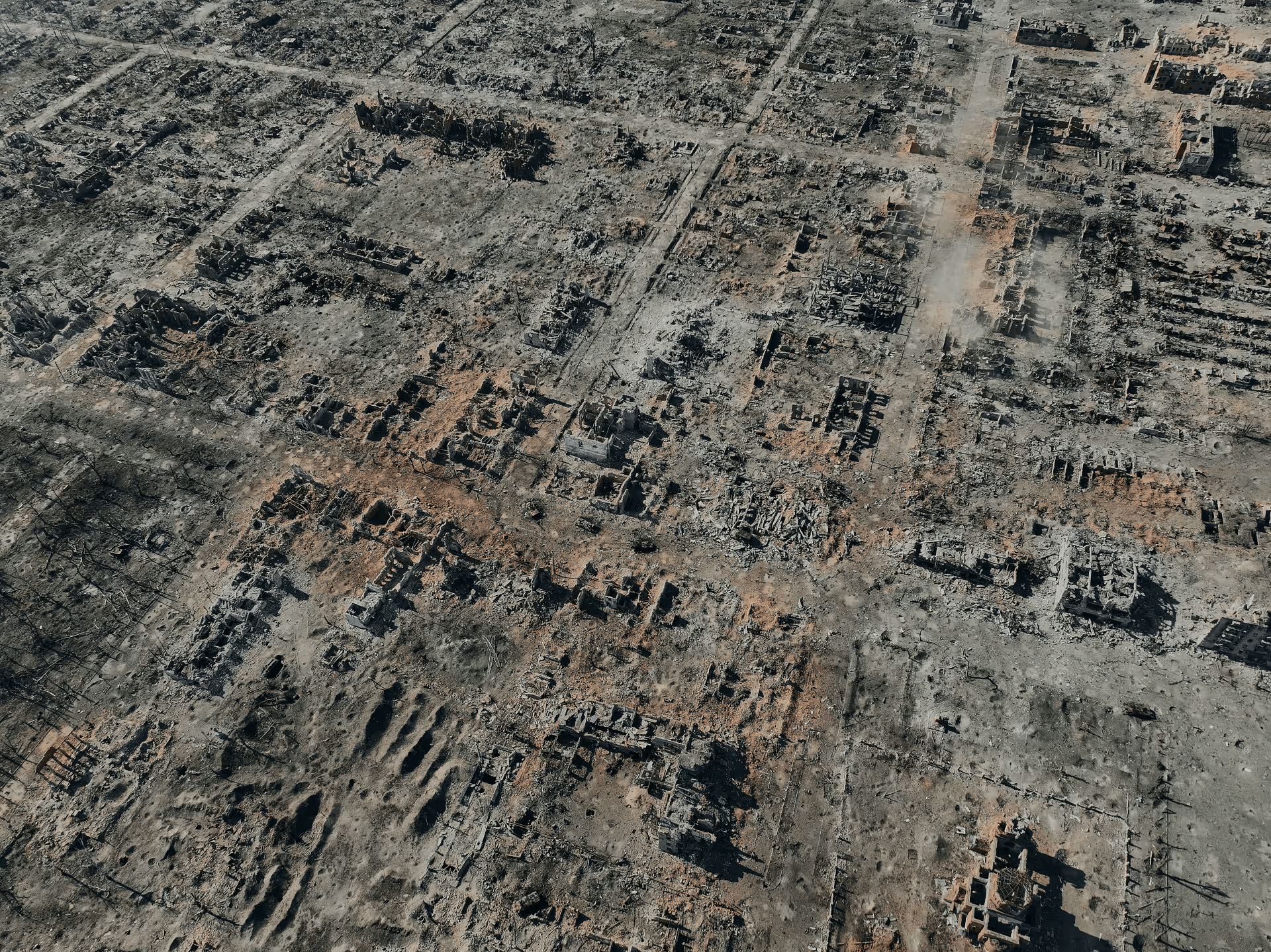

2024年10月的沃夫昌斯克

幸存后又上前线

在沃夫昌斯克,西姆迪扬金和另外三名士兵受命突袭一栋被乌军占领的房屋。命令很简单:穿上防弹衣,给步枪上膛,每人带上两颗手榴弹。

黄昏时分,他们接近了那栋房子。向一扇窗户扔进手榴弹后,几人试图从另一扇窗冲入。西姆迪扬金说,其中两人瞬间被机枪火力打死,他和另一名士兵只能后撤。

几天后,他又被派去执行任务,搭档正是上次幸存的那名战友。这次的任务更加危险:要把一枚反坦克地雷扔进一栋乌军据守的房屋窗户。结果,他们再次被敌军发现并遭到猛烈射击。

一颗子弹打在他的步枪上反弹,飞溅的细小金属弹片击中了他的双腿和躯干。战友当场倒地不起。西姆迪扬金穿过附近一栋废墟墙上的破洞,爬进一个被炸空的地下室,屏住呼吸祈祷不被发现。

他在那里躺了好几个小时,简单包扎了流血的左腿,小口喝着仅剩的一点水。乌军士兵交谈的声音近在咫尺,让他无法安心入睡,只能默默等待他们离开。

第二天早上,一次爆炸震落的砖块砸在他背上,但他不敢离开。想起圣彼得堡的家人和平静的日子,他忍不住流下眼泪。

第三天,他摸索着找到手机,在俄罗斯的社交平台上给妻子和妹妹草拟了信息:“我爱你们,请原谅我。我们来世再见。” 西姆迪扬金希望这些信息能在手机恢复信号时发送出去。

接着,他打开那把损坏的AK-47的保险,把下巴抵在枪口上,手指扣上了扳机。“我只想结束这折磨,”他说。但最终,他没能扣下去。

乌克兰士兵在沃夫昌斯克

又熬过了一天,直到外面听不见乌军的动静了,西姆迪扬金才决定冒险爬出已经变成废墟的房屋。

在他藏身的这四天里,整条街道已被夷为平地。他拖着伤腿,踉踉跄跄跑到另一条街上,刚躲进一栋建筑,一架乌克兰无人机就呼啸而过。在那里,他重新遇到了俄军士兵。

“我是自己人!”他嘶喊着,“我是泽尼特!”

西姆迪扬金的腿部和臀部都有弹片伤,几天没进食,人瘦了一大圈。留给他恢复的时间不到一周。9月22日,指挥官告诉他,有数十名俄军士兵正死守一座机械零件厂抵抗乌军进攻,急需增援。

指挥官说,西姆迪扬金所属部队原本约百人,如今其他人非死即伤,所以他必须去。回忆起那一刻,西姆迪扬金说:“我只感到深深的不公。”

他来到一个地下室,和其他士兵一起往背包里塞补给:米、荞麦、通心粉;肉罐头;止痛药、香烟;还有弹药。

夜幕降临,他们等待着出发命令。这次他的搭档是47岁的建筑工人伊万·沙布恩科。沙布恩科是在2024年春天醉酒后袭警,为逃避牢狱之灾才参的军。

对于即将执行的任务,沙布恩科与西姆迪扬金的看法一致:“我们都知道,这有去无回。”

2024年12月,西姆迪扬金在乌克兰关押俄罗斯战俘的临时设施中

“他妈的那六瓶水哪去了?”

战前,沃夫昌斯克这座工厂向俄罗斯各地供应发动机和飞机零件。厂区内三十多栋多层建筑,成了俄军部队绝佳的藏身之所。

等到西姆迪扬金执行任务时,俄军已在此盘踞数月。但乌军步步紧逼,守军几乎弹尽粮绝。一段用手机在工厂内部拍摄的视频里,一名胡子拉碴的俄军士兵问道:“这鬼日子快到头了吧?”旁边的士兵应声:“但愿吧。”另一名士兵则拍下苍蝇在通心粉和肉汤罐头里乱飞的画面,“瞧,这就是我们的午饭。”

手机拍摄的视频

苍蝇在通心粉和罐头肉汤上乱飞的画面

乌克兰人炸毁了三辆试图给工厂运送补给的俄军装甲车。携带物资的俄方无人机,要么偏离了目标(需要精准投进某栋楼顶的破洞),要么被乌军的电子干扰打了下来。西姆迪扬金此行的任务,就是把物资送进工厂。

工厂里的俄军小队指挥官痛骂那些拒绝出去找食物或攻击乌军阵地的人,指责有些人装伤。而真出去执行任务的人,常在乌军火力下非死即伤。

“露个头都可能送命。”40岁出头的士兵亚历山大·特罗菲莫夫说。他7月外出找食物时就被弹片炸伤过。

厂里的士兵们为剩下那点物资吵翻了天。“他妈的那六瓶水哪去了?!”乌克兰情报部门截获的无线电里,传来一名俄军的咆哮。另一人答道:“是啊,连我早上特意交代别动的那瓶水,也被喝光了。”

据当时在场的三名士兵说,至少有一名重伤士兵不堪折磨,在工厂里开枪自尽了。

9月的一天,一名俄军士兵向战友抱怨,说厂里只剩七个有战斗力的人了。他大骂指挥部开空头支票,说什么要给筋疲力竭的士兵放假。

“他们会一直把咱们往前扔,直到他妈的一个不剩。”他恨恨地说。另一人则回答:“老样子,又是一天。”

乌克兰东部一个战俘营的图书馆

亚历山大·特罗菲莫夫,在试图外出寻找食物时被弹片炸伤

火海中投降

9月23日黎明前,西姆迪扬金和沙布恩科,与另外四名士兵一同出发前往工厂。他们穿过一个布满地雷和弹坑的公园,借着俄军无人机微弱的蓝光指引,分成两人一组,间隔几分钟依次前进。

西姆迪扬金受伤的腿传来阵阵剧痛。他肩上挎着步枪,背包里塞满了近40公斤重的补给品。距离工厂约100米时,他停下来躲在一棵树后,在发起最后一段进攻前喘了口气。

月光下,他看见了沙布恩科笨重的身影。“快点!”西姆迪扬金喊道。两人拼尽全力,冲过了最后一百米。

他们刚冲进建筑,一架飞机就在工厂上空投下了一枚威力巨大的滑翔炸弹。爆炸震得砖块和灰泥如雨点般砸落。沙布恩科抓起无线电,向部队指挥官报告两人已成功抵达。军官向他们表示祝贺,同时告知,小组的另外四人未能安全到达。

2月,沙布恩科在乌克兰拘留中心

建筑内,一些骨瘦如柴的人抬起头看着他们——西姆迪扬金后来形容这些人像“移动的骷髅”。他们的脸被煤烟和灰尘熏得乌黑,蜷缩在靠墙排列的机床后面。地板上则散落着玻璃碎片和弹壳,沾血的绷带和注射器堆成一堆。

两人了解到,几个月前在工厂内建立阵地的100多名俄军士兵,如今分散在厂区两栋建筑里,幸存者已不足25人。

一名重伤士兵躺在一堆脏衣服上,仅剩的一只眼睛死死盯着前方,怀里紧抱着枪。西姆迪扬金说,旁边还有三具正在腐烂的尸体。

新来的西姆迪扬金和沙布恩科二人给大家分发了食物和弹药配给——足够他们所在区域的九个人维持两天。当晚,他们帮忙准备了一顿荞麦、米饭配肉罐头。士兵们默默地坐着吃饭。

俄军和乌军在工厂里对峙

次日早上,九个人开始加固阵地。他们在沉重的机床设备顶上堆起纸板箱和锡罐,试图在无人机和炮火无休止的打击下,获得一点掩护。与此同时,乌军正在逐步清理工厂。

就在当晚,工厂另一个区域的俄军指挥官主动接触乌军,试图为他的部下谈判投降条件。

第三天,另一支乌军小队沿着西姆迪扬金、沙布恩科等人据守的仓库外围瓦砾匍匐前进,发起了最后的突击。

西姆迪扬金回忆,一场迅猛的大火瞬间吞噬了仓库里的俄军。他感到灼热难当,眼睛短暂失明。乌军向建筑内投掷了反坦克地雷和多枚手榴弹,试图把俄军逼出来。

“投降吧!”乌军士兵喊道,“这地方马上就要被摧毁了!我们和你们一样,都想活命!”

随后,俄军士兵开始慢慢地、一个接一个地走出来。

一些被俘俄军士兵的脸部和头发被严重烧伤。参与行动的乌军士兵形容他们“看起来像是刚从烤箱里出来”。

就在西姆迪扬金和沙布恩科等九人被带离该区域的几小时后,俄军向工厂发射了温压弹,庞大的厂区瞬间被卷入火海。据被俘人员称,冲天烈焰吞噬了一切,包括几名重伤的俄军士兵,以及那些无人收殓的尸体。

西姆迪扬金(左)的脸被严重烧伤

“我真想回到过去”

被俘几天后,西姆迪扬金终于获准给妻子打了几周来的之一个 *** 。“原谅我吧。”他对妻子。泪水顺着他严重烧伤、几乎无法辨认的脸庞流下,他把头深深埋进臂弯。

五个月后,在乌克兰东部一座战俘营的探视室里,西姆迪扬金接受了采访。

西姆迪扬金

曾经高大健壮、热爱足球的他,如今留着囚犯式的平头,脸上的烧伤虽已愈合,却留下一道显眼的疤痕。他的伤得到了治疗,体重也恢复了回来。每天,他和同伴们一起缝纫、编织篮子。

现在,他唯一的愿望就是能被列入战俘交换名单,这样就能回到圣彼得堡,重新过上正常生活。

“如果可能,我真想回到过去,把当初那笔钱全退回去。”西姆迪扬金说。

俄罗斯战俘列队

战俘营的食堂

(编辑:Yvonne)

发表评论