最后一课之后:她守着一所没有学生的学校

- 意甲

- 2025-07-28 10:00:23

- 3

摘要:乡村小学的消失,早已不是新鲜事。从2001年开始,“撤点并校”在全国展开,大量撤销乡村中小学校,将学生和教育资源向城镇集中。如果不是老师九九的记录,这所百年村小大概也会淹没在“撤点并校”的进程中,悄无声息地消失。

今年年初,它走向了终点。宣布撤校的时候,全校只剩二十多个孩子。除了校长,九九是这里工作时间最久的老师,老师和学生都离开了,还有善后工作等待处理,她成了为学校料理“身后事”的人。

她记录下学校的一切,风声雨声钟声,和学生们种下的合欢树,操场上的吊床和篝火,朝霞和星空,空荡荡的教室和操场,湖水群山和彩虹,在黄昏晦暗的天色中拉起小提琴,如泣如诉。对这所待了九年的学校,她有许多不舍,也没有想好怎么告别。

暑假之前,我来到这所乡村小学,见到九九。田园牧歌的图景背后,更多残酷的现实困境浮现。离开的孩子和老师去了哪里,过得怎样?一所乡村学校消失,代价是什么?为保留这些教育的“神经末梢”,巨额投入是否值得?在人们看不见的角落,乡村教育在保护什么?

文|魏晓涵 编辑|王珊瑚 视频剪辑|张歆玥

星期二下午,无事发生

南方的群山里,阵雨来得迅猛,又很快停了。往年这个时候,教学楼的栅栏前就会挤满了毛茸茸的小脑袋,穿着没有换洗的衣服,有点臭烘烘的。小学生们兴奋地望向操场外,湖面悬挂起两道彩虹。今年四月的一天,湿漉漉的春雨再度不期而至,老师九九站在六年级教室外,格外安静,她突然意识到,无论是晴天还是雨天,走廊上一个人都不会有了,“这可是一个周二啊!”

过去的这个学期,安静成为常态。读书声消失了,嬉闹声消失了,晚上7点的晚自习没了,灯光也消失了,学校陷入一片黑暗的沉寂。上下班进出教师宿舍,以前上下楼都会和同事聊天,现在只剩一个人,她不自觉掏出手机按亮屏幕,随手刷两下,再关掉。

学校消失了。去年,当地相关部门决定撤销一批学生不足50人的乡村小学,包括九九所在的这所,上学期全校只有二十多个孩子。寒假还没开学,校长和学校班主任开了一个视频会议,宣布学校这个学期就没了。当时她正带着女儿逛野生动物园,会开完,蹲在地上哭了好久。

一切在冬天戛然而止,学生和老师去了新学校,档案和学籍还留在这里,等九月新学年才会转移走。许多善后的安置工作、行政事务等待处理,附属幼儿园还有三个孩子。九九申请了驻校,今年3月的开学季,她独自回到学校宿舍。

宿舍楼外的地面,砖缝里长出了野草。魏晓涵 摄

结束并非一瞬间的事,还有一些东西循着相关部门的要求运转。不定时要接待上级的安全检查,比如门卫有没有穿戴正确,拿好刀叉盾,有一阵每天都要拍照;有段时间重点是食堂卫生,还有教辅资料、校服的库存、账目有没有违规等等。检查的重点一变,九九就知道,大概是省里哪所学校又出现了相关的安全问题。

学校的许多行政工作她要忙——协助在外顶岗的财务总务报账,帮调走的老师查档案,给每一颗菜记账,豆角、茭白、猪肉分别多少斤,每一碗饭菜留下样本,用不锈钢器皿装好,放冷藏柜,方便溯源。

食堂打饭的窗口关了,监控还要开着,前一阵,市监局的人联系九九,监控系统自动捕捉到,食堂的画面里出现了老鼠,要早点把它抓住,否则可能被警告甚至罚款。她很着急,和食堂阿姨四处放粘鼠板、捕鼠夹,下水道能堵的都堵上了,好不容易抓住了五六只不速之客。

“本来学校就没什么钱,要是被罚款就完蛋了。”对这所乡小而言,那时最迫在眉睫的难题是,吃饭。经费按编制内孩子和老师的人头拨款,现在剩下幼儿园的三个孩子和一个老师、九九、编外的保育员、食堂阿姨、保安,一周补贴250块,只够吃蔬菜和更便宜的猪肉。九九就和食堂阿姨在学校附近种地,土豆、小白菜,都是长得快的植物,保安叔叔上山挖笋,有时九九也从车程一个多小时的家里拿一点。5月前后,校长协调来一些经费,补贴涨到500,终于吃上了鱼和排骨。

春天的野山生机勃勃,几个月没有小学生闹腾,操场上、宿舍和食堂门口,水泥地的缝隙长出野花野草,最长的有半人高了。幼儿园的小男孩不知道哪里折来三支绿芽,送到她手里,说会开出粉色的花。每天陪幼儿园的两三个孩子消磨一小时,是她唯一上课的时间,教他们弹尤克里里、抓来虫子画画。

校门附近的大树挂着一个铜铃,山里的学校常常停电,下课、考试结束, *** 就会响起。原来的铃破破烂烂的,用了很久,学校撤销之后,其他乡村学校的人来过几次,瓜分走了许多东西——空调、一体机、花坛里的花,还有这个古老的物件,九九听到他们说,不知道有没有用,拿走还可以卖。她有些不开心,半开玩笑地讲,“东西抢走了,还问能不能烧点饭给他吃”。

对一所学校来讲, *** 有特殊的象征意义。后来,她和要好的同事一起买了新的铜铃,重新挂在树枝上。早上敲一声,是一天的开始;下雨的时候敲一下, *** 就随着雨声雀跃,是寂静校园里为数不多颇有生气的时刻;有时候她让幼儿园的孩子也敲一下,下午家长来接他们回家,放学时间到了,九九拉动绳子,“叮——”,清脆的 *** 回荡在空旷的校门口,下课,一天结束了。

沉浸在学校的时序里,九九常常会忘了,暑假结束,所有善后事宜也随之结束,老师学生的去向确定,学校不复存在,真正分别的时刻将要来临。

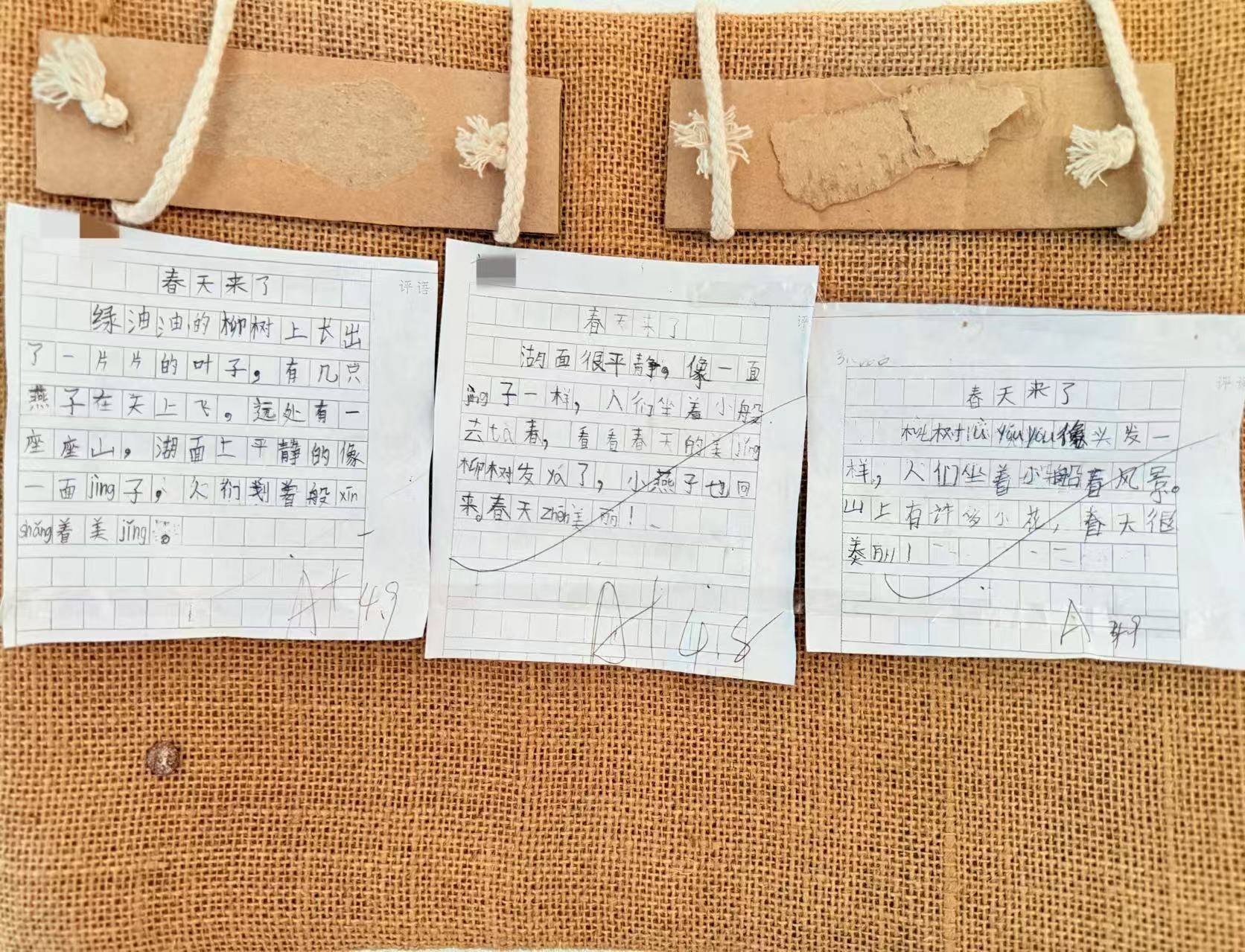

孩子们写的作文,还留在墙上。魏晓涵 摄

教室外墙上展示的学生作品。魏晓涵 摄

一个乡村老师的九年

见到九九是在一个夏日的傍晚,从县城到她所在的村小,每天只有两班公交,早已过了时间,她要开车带我上山。那天,她刚在附近的乡村小学结束英语监考,老师们会互相交换监考。一袭绿色长裙,蓬松的自然卷长发披在肩上,她给陌生的来访者递上一束小小的黄玫瑰。

一个多小时的车程,灯光逐渐暗淡,进入漆黑的山路,城市照明消失了,星星都亮起来,这是一个乡村老师天然的课堂。她教语文和科学,往年夏天的夜晚,她会带着学生把科学的课堂搬到操场,现在唯一的学生变成了我。我们躺在操场的吊床上,她打开指星灯,绿色的激光冲向夜空,如往常讲解起夏季星空——北斗七星,天蝎座、天鹅座、夏季大三角,隐隐约约的银河,瞬间划过的流星。

山村的星空。讲述者供图

学校被群山包围,学生的家散落在各个山头的村庄,最远的步行四个小时才能到学校。回家一趟不容易,学校就上十天休四天,轮到放假,老师带着学生去码头坐船,到站了交给岸上等候的家长,再去下一站,一趟下来三四个小时。

如果早些年来到这里,大概是另一番景象——同级别的乡镇学校学生能达到上千人,当年的小镇还很热闹,周边分布着乡村小学。变化是从2000年初开始的,当地修建水库,几万移民去了外地。人口流失,学校也随之没落,高中没了,周围散落的乡村小学陆续并到了这所学校。

她是2016年来到这里的。那时候学校还有将近两百个孩子,除了小学还有初中,九年一贯制。过了两年,学校开始不招初一的学生,后来初中自然停办。小学的人数也在骤减,逐渐变成两位数,能离开的家庭都走了,送去附近的乡校,离县城更近;或是县里的学校,有更好的教育资源。

最后留在这里的,是实在走不出去的留守儿童——家境极度贫寒,有的身体有缺陷,也有智力障碍的,什么都不懂,一开始还会吃试卷。花了120分力气教,六年级还有一部分孩子处于“文盲”状态,她打消了起初“想把成绩教得多么厉害”的念头。

刚做班主任的几年,忙得像陀螺一样,离不开,九九一直在学校待着。问题学生太多了,逃出学校是常有的事,大半夜她也要和校长一起去派出所查监控,然后开车去找。

这里的孩子,家庭教育缺失是常态。有些孩子的爸爸以务农为生,妈妈被骗来又逃走了。她带的之一个班,有一半的孩子没有妈妈,上课讲到“母爱”,九九觉得很为难。老师承担了很多原本属于家长的职责——生病了要带去医院,晚上还要检查他们有没有好好洗头洗澡。

她有种被困住的感觉。“好的学生屈指可数,只有差和更差,很少能安抚到你的内心”,教育获得的成就感深刻但漫长,她就去散步、划竹筏,山里的风景能给人慰藉。她爱上了钓鱼,小鱼上杆很快,再放走,即时的多巴胺能带来快乐。

学校操场外就是一片湖,暴雨过后湖面会悬挂起两道彩虹。魏晓涵 摄

后来慢慢走上管理岗,时间和精力有了余裕,九九想多做一些事情。某天在县城一家颇为小资的餐厅吃饭,她意外偶遇了一个认识的学生,在那里当服务员。也是那次,她意识到,自己教过的孩子,将来大多数会走入服务行业。

她开始设计一些技能课程。比如教小孩子叠被子、洗衣服、整理物品;还有礼仪课,告诉孩子们,回来太晚就不要故意弄出很大声响;递刀的时候尖的部分朝自己;爱心人士捐赠东西,要双手接,表达谢意等等。

她教过一个六年级的小男孩,家在很远的山头,几乎不洗澡,身上味道很重。照顾他的只有残疾的奶奶,老人没有意识给孩子买清洁用品,包括牙刷牙膏。九九就自己买来沐浴露、洗发水,时不时关心他,用完了没?后来男孩就变得挺爱干净。

看到一点微小的进步,她也是开心的。“他们可能无法考到一所好的学校,进编制,或者去经商,获得社会认可的成功”,九九希望他们进入社会的时候,“至少能做到一些事情,获得别人的认可,不至于遭受白眼”。

她爱上了乡村生活。“可能因为我喜欢《瓦尔登湖》,里面说过,我愿意深深地扎入生活,过得扎实、简单。”

她留在村小,一直到现在。孩子越来越少。到后期,一个年级就剩一个班,上课只有三个孩子,很难统一进度,差一点的孩子一堂课能认识两个字都不容易,课文齐读无法展开。

九九带我来到挂着“二年级”牌子的教室,推开门,学生们的生活照还贴在墙上,四处都是她用心装饰过的痕迹——写的书法字、画的彩色长颈鹿、做的蝴蝶标本,她设计的剪贴画已经被别的学校拿走了。空旷的教室中央,两个桌子寂寞地并在一起,总共两个学生,黑板上还写着他们的姓,她告诉我,这是她教过的最后一个班。

二年级教室,最后只有两个学生。魏晓涵 摄

被“劝退”的孩子

为了看看孩子们生活的地方,九九带我去了周围的山村。

有的自然村已经接近消亡了,临湖的自建房闲置,联系不上主人,去年见过的唯一一位老婆婆,今年和她的两只小狗一同不知所踪。有开发痕迹的村落,依旧人烟稀少,最热闹的是距离学校最近的一个中心村,一条几百米长的街道,几乎是村子的全部。

我们在这里遇到了翁妈妈,见到九九,她絮絮叨叨地迎上来。一年级的小儿子再次被新学校劝回了家,这样的状况过去一年频繁发生,有时候说肚子疼,有时候是发烧,也查不出什么问题;有时候是突发状况——从宿舍的床上掉了下来,“他老是在(宿舍)楼下哭”,她听熟一点的老师这样讲。

像是恶性循环,回家跟不上功课,再回学校愈发听不懂,然后又被劝回家。翁妈妈很焦虑,但家校沟通不顺畅,她不识字,孩子的功课辅导不来,老师的文字消息只能等丈夫下工回家看。

就在前一天,翁妈妈刚把小儿子送回学校。正值考试周,她叮嘱,好好读书,下个星期就放假了,小儿子看着她眼泪流出来,说好吧,你星期五来接我。当天晚上老师的消息又来了,孩子说肚子痛,裤子都尿湿了,让他自己换,换不来,要家长接回家。翁妈妈原本想狠狠心不去了,她家没有车,从村里包车要一两百块,家里三个小孩,夫妻俩都有病在身。但孩子一直哭,没办法,只能去接。

翁妈妈有些后悔去了新学校。她一开始是不同意的,老师和校长特意把她叫到学校,水果买过来,在接待室招待,再到新学校参观。她只能接受,否则怎么办呢?

酒酒在以前的学生家里家访。魏晓涵 摄

去年一整个学期,学校在为撤并做准备,九九记得,每次从县里开会回来,校长都要在会议上动员班主任,多跟孩子们讲一讲新学校怎么好,安排老师点对点家访。

为了降低社会影响,学校费了不少功夫——安抚家长,带孩子们去新学校参观。成绩好的孩子,在校长的努力下进了城里的学校,这是难得的机会,那里入学有自己的优先级——户口、房子、暂时居住证,很难轮到村里的孩子。过渡的新学期,除了专门安排老师对接,撤销的村小还承担了孩子们住校的被褥、一年的伙食和校车卡的费用。

学生们顺利分流到新学校,新的状况随之产生。翁妈妈的小儿子不是唯一一个回家的,另一个三年级的男孩没上几天学,也不怎么去学校了。他没有住过校,自己弄不干净,身上有味道,班里老有调皮的男生欺负他。某次作业本被抢走乱画,他激动之下,用笔尖扎伤了对方。这让九九也有点意外,在她的印象里,这个男孩性格是温和的。

还有一个轻微智力障碍的男孩也过得艰难,因为控制不了排泄,总被新学校的男孩子欺负。以往奶奶就在村里,有什么状况,走5到10分钟就能来学校给他换一条裤子。新学校距离村子半个多小时车程,这就成了问题。

负责和新学校对接的一位老师告诉我,对所有孩子来说,适应新学校都不太容易,四五六年级的好一些,一二三年级住校,年纪还太小了。“(原来)这边学生少,各方面老师都能关心到,大一些的学校是截然不同的。”

翁妈妈的担心不止于当下,这位不到五十岁的母亲一脸忧愁。“他这样下去,变成哥哥的样子就麻烦了。”她口中的“哥哥”是家里的另一个儿子小西,从九九所在的小学毕业之后,去了外面的初中,初二那年赶上疫情学校停课,他回家之后再也不愿意回学校了,在家一待就是五年,直到现在。

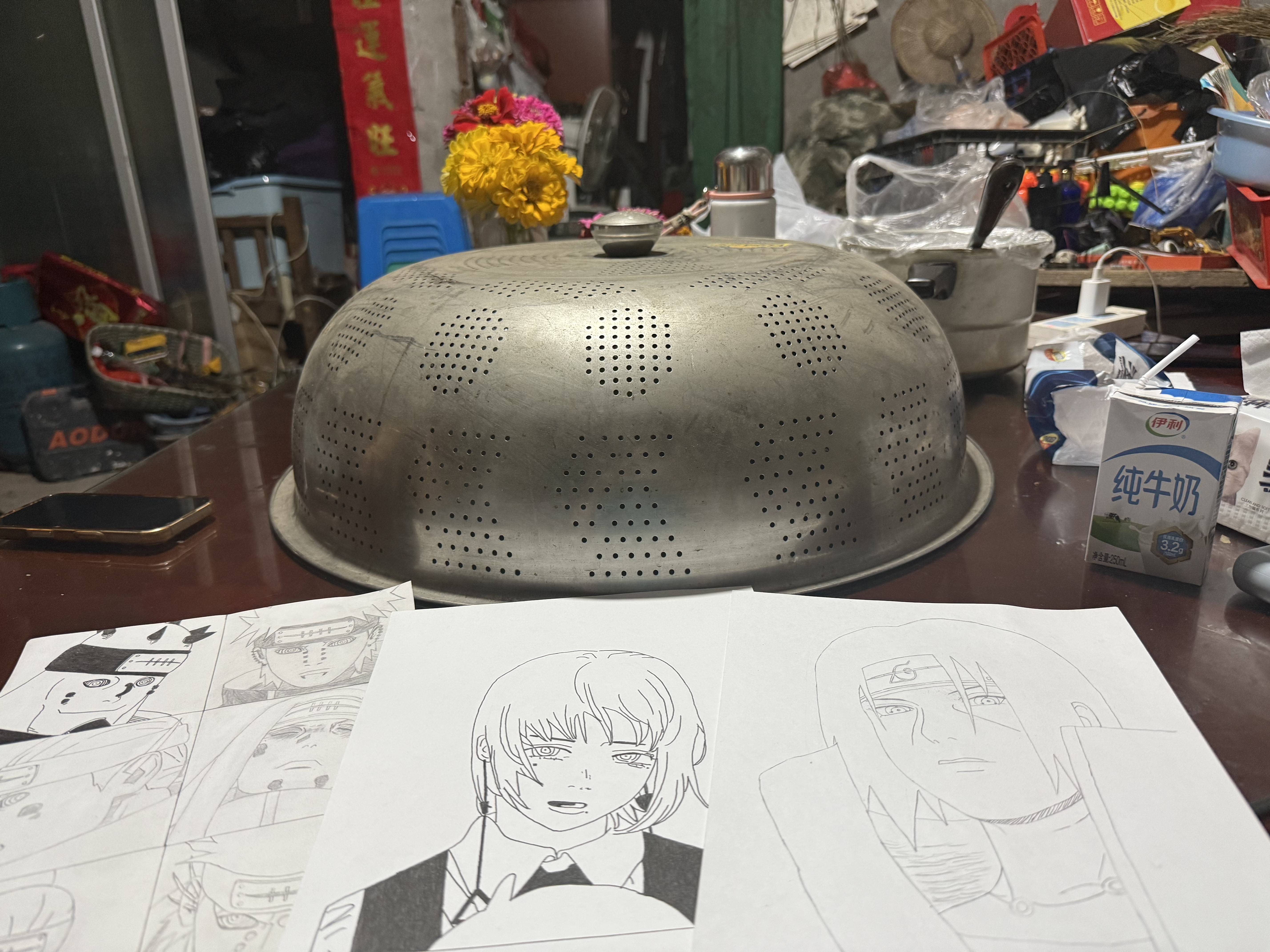

我们在翁妈妈家里见到了小西。在杂物、晾晒的菜堆满的毛坯房,墙上挂着几个孩子拿过的奖状和奖牌,不时有蟑螂在脚边窜过,小西就坐在桌子旁,用长长的指甲低头滑手机。他不愿提起初中的生活,聊天一度陷入沉默,九九一点点问起,得知他最近在自学画画。在这个传统的农村家庭,这不是值得鼓励的事,焦虑的妈妈反复抱怨他打游戏,烦恼他不上学。

小西的画。魏晓涵 摄

在九九的印象中,小学的时候,这个内向的男孩很乖巧,有礼貌,英语尤其好,能考满分,有什么活动都会默默做事。从小西家离开,她惋惜地说起来,小西所在的班里总共十几个学生,现在像他一样不再读书的有五个。

离开山村的庇护,去外面读书,几年不见,再听说孩子们的消息,有一些尤其令人惋惜。过去班里成绩断层好的孩子,休学了,在外地给亲戚打工卖麻辣烫;记忆里虎头虎脑、机灵的小男孩,很早就去读了中职,现在在县城跑快递,和家人关系疏离;还有一个特别优秀的女孩,被城里的学校要走了,初中没读多久,去了酒吧陪酒。

这样的断裂让九九困惑,我脑中也闪过许多社会新闻里的故事。一些孩子的人生似乎滑向了一条下坠的道路。我想去外面的学校看看,见见独自在外求学的孩子们。离开乡村的熟人社会之后,他们究竟在面对怎样的新世界?

通往学校的山路。魏晓涵 摄

走向外面的世界

彩色的水壶整齐排在窗台上,教室外的走廊,房梁上列着一排排不成句子的汉字拼音,让人摸不着头脑。作为小学语文老师的九九看出了端倪,告诉我,这是一二年级语文课本上的必读生词。

学校撤销后,多半孩子分流来了这里。这所军事化管理的乡村学校,一切秩序井然,食堂打饭的窗口前,学生们隔着一米线排队,几乎没有喧闹声,值周老师盯着往来的孩子,吃饭时间是不允许聊天的。

在整齐划一的短袖校服中,一个穿着厚外套的熟悉身影一下就吸引了九九的注意。她个子小小的,绑着低低的马尾,额前的碎发被汗水浸湿成一缕一缕的。九九不动声色把小女孩拉到出队伍,小声问,这么热的天,怎么穿着外套?

这是她原来的学生。见到九九,小姑娘有些开心,又有些局促,轻声说,忘了穿夏天的校服,学校规定出了教室一定要穿校服,老师就让她把冬天的套上了。九九赶紧叮嘱她, *** 室一定记得脱,会中暑的。她点点头,回到排饭的队伍里。

新学校教室的窗台上,,整齐地摆放着一排彩色的儿童水壶。魏晓涵 摄

这天九九来新学校给孩子们送这个学期的成绩单。学生的档案还留在原来的学校,九九要帮他们录成绩。新学校的老师很忙,很难逐个问,她就凭印象,给每个孩子打了分,一二三年级的按ABC等级,四五六年级才是分数,这是她设计的,希望低年级的孩子不要太早被分数束缚。

和成绩一起印在红色A4纸上的,还有九九的寄语,那是她想对每个孩子说的话,“只希望你能健康快乐地长大”,“人这一生不仅仅只看成绩,学习如何做人,才是我们最重要的事情”。这也是她最后一次为他们录成绩,成绩单的正面写着,“恭喜你与学校一起毕业,祝你走过的路都洒满星光”。

女儿小鱼也到了这所新学校。在食堂找了一大圈也没见到,九九派了好几个小孩去问,小鱼才被领过来——因为吃饭太慢,老师让她提前20分钟进教室,控制好时间,小姑娘怕来不及,就干脆不吃了。

安抚女儿去吃饭,九九转身走开,眼泪一下就流了出来。她深深共情了翁妈妈,孩子太小了,不在身边,很让人担心。她也理解老师的难,这所乡村小学有几百人,小鱼所在的班有三十多个孩子,很难每一个都具体关照到。

“教小班和大班太不一样了”,九九原来学校的一位同事吴老师解释。这个学期,这位年轻的女老师被分配来工作,虽然戴着扩音器上课,她的声音已经哑了。在这里只能赶课程进度,要出成绩。除了教学,还有琐碎又复杂的行政事务缠身,碰上值周,从早到晚都要盯着全校学生,跑操、分批放学、去食堂吃饭、检查卫生。

焦头烂额的不止吴老师,不少同事也是这样。晚自习快开始了,一个老师在催作业,“赶紧写,赶紧交,不要耽误我回去休息的时间”。小鱼告诉我,她偶尔撞见过班主任对着领导崩溃的画面,“我管不了了!”

小鱼还是喜欢原来的学校,现在班上有男孩子老欺负同学,打女生的背,抢男生的作业,老师不太管,只是让他们离男孩远一点。

据九九了解,这所学校所在的教育集团正在开辟一个新的初中校区,集中教育资源、军事化管理,乡村学校奔着一个目标,考出更好的成绩。升学率高,才能在竞争中获得更多的关注和资源——获得更充足的教育经费,老师和校领导也会有更好的出路。

乡村教育越来越城市化, *** 材和进度,九九看来,这是一个不可避免的趋势。在资源更匮乏的乡村,和城里的孩子竞争是很难的。她拿英语举例,村里有的孩子连ABC都没学过,就要背英语单词。“假设100个孩子里有10个不会,会关注那90个孩子,不能只为那10个孩子负责。”

送完成绩单出来,九九坐在车里,气氛有些沉重。“撤并来这里的孩子,离家长很远,时不时受一些委屈,大人看来可能很快化解掉了。这种事情越积越多,对一个小朋友的成长来说,是不是不可避免的挫折教育?因为长大之后的不公平和不快乐只会越来越多。”

从封闭的山村走出去,她教过的孩子正在经历这些。最近家访见到一个在外面读初一的女孩,宿舍的几个女孩联合起来欺负她,把被子枕头都扔在地上。她和老师说过,因为反击了几句,双方都被批评了,她觉得不公平,务农的父母显然也帮不上什么。见到九九,没说两句女孩就红了眼睛。

九九想到那些休学的、迷失的孩子,如果村里的小学和初中还在,“有熟悉的老师和家长,能照顾到的方面更多,她们是不是至少可以稳定地度过青春期?”

九九在学校附近的村落。魏晓涵 摄

生存之道

“学校要撤销了,你知道吗?”九九问。

在家五年没出门的小西听到这句话,微微停住了,“现在知道了”。在九九的鼓励下,他同意和我们一起回校园看看。

他最想去的是计算机教室,一体机已经被搬空了,全新的教材习题册还留着。音乐教室的柜子里,堆叠着蓝色的乐器袋,标签上还有孩子们的名字。阅览教室,整套整套的茶具整洁地摆在长桌上。还有一间专门的教室供智力障碍的孩子使用,彩色的教具、积木、塑料隧道,配备齐全,用来锻炼他们的肢体能力。

风景优美,设施完备,这所学校和人们刻板印象里的乡村学校不太一样,在九九的描述里,这里的老师认真负责,似乎也不太需要“卷”成绩。我问九九,在乡村小学的范围里,你们是特殊的吗?为什么会不一样?

九九告诉我,早几年学校也“卷”成绩,只是学生越来越少,好一点的都走了,出成绩愈发不现实。学校里大多是留守儿童,这便成为了赖以生存的“特色”——开设专门的心理辅导教室,九九设计的生活技能课程,还有教尤克里里的音乐课,做动物标本的科学课、茶道课,现实地讲,也为了和其他同等规模的学校拉开竞争差距。

上科学课,九九会带着孩子们 *** 动物标本。魏晓涵 摄

这些“特色”吸引了爱心人士点对点的捐助、领导参观、媒体报道,以及年年评优,经费充足。初中撤销后,小学依旧得以平稳地过渡了几年。

九九真正感受到“钱不够花了”是在去年。以往经费很多的教师培训,不再报销住宿;考核奖迟迟没有收到,绩效奖金也延迟了几个月,收入总体降了不少。校长去县里开会传回来消息,说县里50人以下的学校太多了,全部保留的话,需要耗费的经费太多了。最终,学校没有撑过这一轮撤校。

在这一轮撤校中,也有几所人数少于50的学校得以幸免。其中一所在尤其偏远的山头,周围的孩子实在没地方上学;另外几所则在之前评上过“现代化学校”,校舍豪华,有的还有自己的博物馆。

她记得那个“现代化学校”的参评表格非常长,要准备很多材料。拿她主管的实验室为例,几乎达到了大学的标准,有单独的污染物处理槽,试管储备达到几百上千支。二十几个孩子用不了这么多,但反而,小规模学校能评上的概率更高。

“其中有项重要的规定是人均占地面积,人越少人均占地就越大。”前几年,九九的学校也提过申请“现代化学校”,想努力把学校留下来。但还没来得及,学校就已经没了。

关于乡村小规模学校要不要保留,在学界也存在不同的意见。一方面它们被认为是教育系统的“神经末梢”,收留了贫困、边缘艰苦地区、处于社会“后20%”的弱势群体;另一方面,大多数小规模学校并非“小而美”的样子,资源闲置,教育缺位是更现实的问题。每年高额的投入,究竟值得吗?

此前我和一位研究小规模学校的学者有过交流,他去往河南、江西、湘西等中西部地区调研,见到的景象是,完全无法构成正常的教学秩序,学生很可能考不上高中。老师在教学中很难获得价值感,都想着离开——去镇上、去县城,有教学热情的极少。

这位学者和他访谈过的一些老师一样,认为乡村小学的“消失”是不可避免的趋势,无法扭转。他更关注的是,在小规模学校撤销之后,怎样集中资源,把乡镇的中心学校办好,例如提升吃饭、住宿的质量;学校和村社联动,保护学生的安全防止打架斗殴,提供更丰富的课外活动等等。

我把这些分享给九九,她说,大概同事们的心态更接近调研中老师的样子。九九的同事都有00后了,除了校长,她是在这里待得最久的老师。人员的流动性很大,待上四五年,考核达到前40%,就有资格参加进城的考试,所有人都想抓住机会走出去,城里一切都更方便。

也有走不掉的。附属幼儿园有一个老师,干了十四年,每年都去考,但竞争不过年轻人,每年都铩羽而归。

来这里之一年,九九也有过考出去的念头,周围的老师都想着去城里,“就好像一个女孩子长大了,都觉得她要结婚是一样的道理”,她打了个比方。但随着时间的推移,她对这种惯例产生了极大的不认可。

她意识到自己不喜欢那样的生活,县城的节奏更快,竞争更激烈,更注重成绩,面临的家校环境更复杂,“家长可能就是教育局的领导,如果以一种领导的姿态面对你,怎么去沟通(孩子的问题)呢?”

在这里当老师,从学生和家长那里,她能感受到被尊重、被需要。走在学校附近中心村的街道,偶遇的村民都是她的学生家长,见到她便展开笑脸,招呼她来吃新鲜的、正在卖的水果。

乡村的风景也治愈了她。应对社交饭局的烦恼、被繁杂的行政事务缠身的疲惫、遇到实在管教不来的顽劣小孩,看看风景,就能得到安慰。她知道看星星视野绝佳的吊桥,还有路边的“秘密基地”——跨过石头和野草,站在石崖上,眼前就是无比开阔的一片碧绿湖水和群山。

九九的“秘密基地”。魏晓涵 摄

莫问前程几许

独自在学校的最后一个学期,九九常常梦见和学校相关的事情,每一个都有些悲伤——

“梦见了学校十几年前的样子,学生好多,每个班级四五十人,教室爆满。那时候的饭菜好简单,只有馒头和咸菜,同事还很年轻,没有一点白头发,一下课很吵闹,上课铃响需要很久才能安静下来。我走过每一层教学楼,当我再往下望的时候,只剩下二十几个孩子了。”

“午休,噩梦,梦到终究迎来了结束,校长和领导都聚在教育局的会议室里商量要去哪里。可是每个人都在昏昏欲睡,我想要醒来,想问问能不能留下来。”

她问过,能不能把编制降到幼儿园,和想走的幼儿园老师交换,答案自然是否定的。不久之后,仅剩的三个孩子毕业,附属幼儿园也将成为历史。她也不是没有努力过,上一个学年,她把自己女儿转到了这所学校,一个重要的原因也是,学校孩子太少了。

就像那位学者的调研一样,一个班级只剩三个孩子的时候,正常的教学很难展开。九九没有放弃,上课变成了一对一辅导——让好一点的孩子做课后练习,给中等的孩子纠正问题,差一点的孩子一堂课能学会两个生词就可以了。

即便是智力障碍的孩子,九九和同事也努力让他们学会一些东西。一开始入校会吃试卷、吃橡皮的孩子,在老师的引导下,行为被纠正,还学会了礼貌打招呼。有一个轻微智力障碍的孩子去了新学校,九九郑重地在成绩单上写下——

“虽然也许我写的这些文字,你永远都不能看懂……但真心希望未来你会坚强地面对这个不那么公平的世界,能够在一些很细微的事情中获取简单的快乐。”

她还没有想好怎么告别,她还想救救这所学校。独自守校的某天晚上,她喝了点酒,录下一段视频,对自媒体平台上的几千个观众喊话——这里地处旅游风景区,前几年因为暴雨开发失败了,现在路差不多修好了。欢迎大家来玩,我会拍摄一点好看的风景,(如果)吸引越来越多的人来,我的小学就能活过来。我觉得我应该为所爱的地方做一点事情,希望我的学校有一天能重新开办。

当滚滚的车轮向前,这些细微的努力并没能改变结局。

孩子们走了,年轻的老师们去向还未定,她们被别的学校暂时调去工作,因为“年轻好用”。据九九所知,同一批被撤掉的学校,有的学校教师年纪普遍偏大,四十多岁,没有被要走。他们还一直待在学校里,工作之一是送孩子去新学校,再把孩子们接回家。

当下还有更现实的状况。撤校后,一百多个老师等待分配,周边的乡村学校、城里的学校基本满编了。九九说,要么等待9月老师考到城里,有新的空缺补上;也不排除编制留在山里,先去别的学校工作的可能。

学校的命运也还未定,九九听说当地 *** 想把它改造成一个生产特色食品的工坊,教育局说不能大改,还在规划中。

操场上的主席台。魏晓涵 摄

九九还是想去乡村小学教书,那意味着撤校风险的依旧存在,她不确定自己能否再承受一次。

初中没了之后。她了解过日韩的状况,这两个国家先一步经历了少子化的危机。结果并不乐观,幼儿园、小学逐步消失,她觉得这可能就是我们要面对的未来。

这个学期终于有了一些空闲,九九开始重新找老师学二胡,她以前是二胡特长生,也学吉他、小提琴以及钢琴调音,有空闲的时候,就跟着乐团去四处演出。

她用这些对抗未来的不确定,多一些技能,以后可以转去教教音乐,做钢琴调音的工作,增加一些收入。她想过,万一老师这个行业真的做不下去了,她还能试试投身养老行业,“老年学校会更喜欢二胡这种乐器吧?”

晚上,我们坐在空无一人的操场,她熟练地升起篝火。回忆起来,有一届六年级的孩子毕业前,她特地租了五个帐篷,带着十几个学生到操场,让他们体验一下露营,不过相比星空,孩子们叽叽喳喳讨论了一晚上手机游戏。

宿舍楼边,和孩子们种下的合欢树粗了许多,亭亭如盖,每到毕业的季节就会开出热烈的红色花朵。抱着吉他,她弹唱起写给他们的毕业歌:

“我要祝福你,花谢花开生生不息/我将在这里起航,走过的路洒满了星光/莫问前程有几许,山海自有归期。”

望着篝火,她有些淡淡的惆怅,没想到,毕业歌现在也成了自己命运的写照。

离开学校前的最后一个周六,鬼使神差的,九九很早很早就醒了。透过校舍的窗户,她看到了非常非常美的朝霞——阳光漫过群山,湖面洒上碎金,沉浸其中,她不再想更多。

(文中人物均为化名)

发表评论